Agosto 2022

Energia pulita: idrogeno verde per la decarbonizzazione di alcuni settori industriali e del trasporto pesante, ma servono altri 70 GW di rinnovabili e almeno 15 di elettrolizzatori.

Hydrogen Innovation Report 2022, seconda edizione presenata da Energy&Strategy Group, School of Management Politecnico di Milano.

Purtroppo il piano italiano al momento è fermo a 5 GW di elettrolizzatori al 2030.

Le difficoltà degli ultimi mesi hanno fatto scivolare l’idrogeno in secondo piano, tuttavia le industrie hard-to-abate (acciaio e fonderie, chimica, ceramica, carta e vetro) e alcuni sistemi di trasporto non hanno alternative per ridurre le emissioni climalteranti.

La tensione sui prezzi, la guerra in Ucraina, l’incertezza sulla fornitura del gas russo hanno fatto sì che l’idrogeno – fonte “nuova” alla quale erano state affidate molte aspettative sulla lotta alle emissioni di gas climalteranti – sia un po’ uscito dal dibattito, vuoi per i pesanti investimenti necessari allo sviluppo della capacità produttiva, soprattutto per l’idrogeno “verde”, vuoi per la complessità di organizzare la filiera del trasporto e dello stoccaggio, vuoi ancora per la necessità dei policy maker di risolvere i problemi immediati di fabbisogno energetico.

Ci sono industrie (acciaio e fonderie, chimica, ceramica, carta e vetro, materie plastiche) e trasporti pesanti che non hanno alternative concrete all’idrogeno per decarbonizzarsi e che dovranno sostenere pesanti investimenti di transizione per affrontare sfide economiche e tecnologiche: avranno bisogno di almeno altri 70 GW di rinnovabili e 15 GW di elettrolizzatori, ma il piano italiano al momento è fermo a 5 GW di elettrolizzatori al 2030.

Di questo si occupa l’Hydrogen Innovation Report 2022 redatto dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, presentato e discusso insieme all’ampia compagine delle aziende partner della ricerca, che analizza le potenzialità del mercato dell’idrogeno in Italia focalizzandosi sull’utilizzo in quei settori che risultano difficilmente elettrificabili e in alcuni importanti segmenti dei trasporti, da quello pesante su gomma a quello navale, aereo e su rotaia per le tratte non ancora elettrificate.

“Le nostre analisi evidenziano che lo sviluppo di un mercato dell’idrogeno verde costituisce lo strumento principale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nei settori industriali cosiddetti hard-to-abate e nel trasporto pesante – conferma Vittorio Chiesa, direttore dell’Energy&Strategy del Politecnico di Milano -. Occorre però maggiore chiarezza a livello comunitario sulla definizione di green gas, per non rallentare le iniziative in partenza e chiarire le possibili configurazioni di produzione ammissibili, così come servono specifici strumenti di incentivazione per l’idrogeno.

In Italia, in attesa del documento finale sulla Strategia Nazionale per l’idrogeno, vanno definiti chiaramente obiettivi e linee guida per raggiungere una piena decarbonizzazione: snellire gli iter autorizzativi necessari alla crescita delle rinnovabili, favorire l’installazione di nuova capacità legata agli elettrolizzatori e i progetti per applicare l’idrogeno ai settori hard-to-abate, definire le norme tecniche di sicurezza in merito a produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno, come previsto dal PNRR.

Allo stato attuale della tecnologia e dei costi di produzione, senza incentivazioni o qualche forma di ‘prescrizione’ gli utilizzatori industriali hanno una scarsa convenienza economica a sostituire il metano o l’idrogeno grigio con l’idrogeno verde”.

Oggi la domanda complessiva di idrogeno in Europa si attesta sulle 8,4 Mton annue: il settore della raffinazione è il principale utilizzatore con il 49% del totale, seguito dalla produzione di ammoniaca (31%) e di metanolo (5%).

La produzione annua europea, invece, si aggira attorno alle 10,5 Mton e deriva prevalentemente da impianti di reforming da gas naturale (SMR) posti nei principali siti di consumo, come le raffinerie e gli impianti di produzione di ammoniaca.

L’Italia è il quinto Paese europeo per consumo di idrogeno, con circa 0,6 Mton: più del 70% della domanda viene dalla raffinazione, circa il 14% dal settore dell’ammoniaca e il resto dalla rimanente industria chimica.

Dal punto di vista tecnologico, per questi comparti non esistono particolari vincoli al passaggio all’idrogeno blu o verde.

A quali livelli di prezzo delle emissioni di anidride carbonica sarebbe equivalente adottare idrogeno blu e verde al posto dell’attuale idrogeno grigio? Nel caso dell’idrogeno blu, il costo della CO2 evitata è pari a 100 o 111 €/tonCO2, a seconda che si consideri una percentuale di cattura delle emissioni rispettivamente del 50% o 90%. Questi valori si avvicinano molto all’attuale costo della CO2 sul mercato ETS, che nei primi mesi del 2022 ha superato il valore di 90 €/tonCO2.

Nel caso invece dell’idrogeno verde, il costo della CO2 evitata cresce notevolmente, arrivando fino a 900 €/tonCO2.

Valori al momento “fuori scala”, nonostante la corsa del mercato del CO2 dell’ultimo anno.

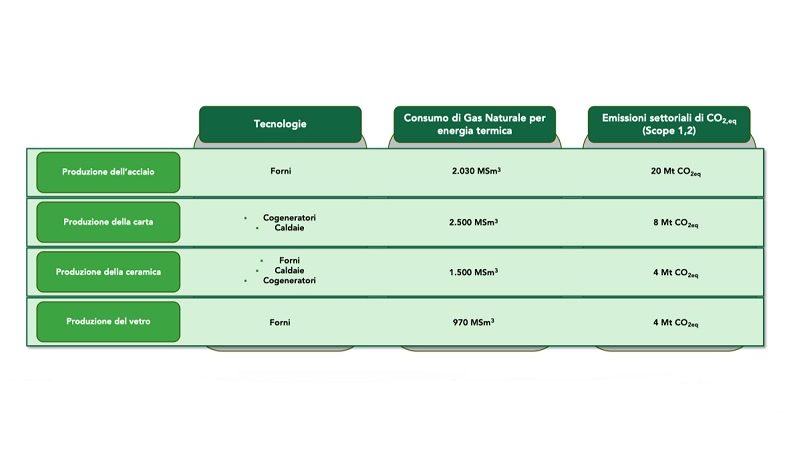

Sono stati indagati alcuni settori industriali hard-to-abate che potrebbero adottare l’idrogeno verde come vettore energetico al posto del gas naturale per il soddisfacimento dei consumi termici, qualora l’elettrificazione diretta risultasse difficilmente percorribile.

Per tutte le tecnologie prese in considerazione – cogeneratori a motore alternativo, cogeneratori a turbina, forni e caldaie – l’attuale parco installato risulta già in grado di sopportare una quota di idrogeno in miscela fino al 20%, ma solamente le caldaie sono pronte per essere alimentate al 100% con idrogeno, i cogeneratori ancora no.

In più, un taglio significativo delle emissioni di CO2 si raggiunge solo nel caso di completa sostituzione del gas naturale, con una conseguente domanda di idrogeno verde nell’ordine delle centinaia di kton all’anno.

Lo studio analizza anche alcuni settori dei trasporti caratterizzati da lunghe percorrenze e da grandi quantità di materiali o persone caricate, dove l’elettrificazione non è tecnologicamente perseguibile per l’eccessivo peso delle batterie: trasporto pesante su gomma, trasporto aereo, navale e su rotaia nel caso di linee non elettrificate.

In Europa, i trasporti sono il secondo comparto industriale in termini di emissioni di GHG, con circa 950 MtonCO2eq (23% del totale) e il primo per consumo energetico, con circa 290 Mtep (31% del totale). I settori presi in esame emettono il 30% delle emissioni totali di GHG nel comparto.

Tuttavia, l’introduzione dell’idrogeno e di altri carburanti di sintesi prodotti a partire da esso, come ammoniaca o metanolo, è ancora a uno stato embrionale per motivi tecnologici (efficienza di tutto il processo, dalla produzione di idrogeno al consumo finale), infrastrutturali (mancanza di un network di refilling stations nei possibili punti di consumo) ed economici (attuali costi di produzione dell’idrogeno verde).

Nel trasporto pesante su gomma, le iniziative più promettenti relativamente agli e-fuels riguardano l’adozione di e-Idrogeno nelle Fuel Cell oppure di e-Diesel ed e-Metano/e-GNL negli attuali motori MCI. Nel trasporto navale si evidenzia maggior attività di ricerca per l’uso di e-Idrogeno nelle Fuel Cell oppure l’adozione di e-Diesel, e-Metano/e-GNL, e-Ammoniaca ed e-Metanolo negli attuali propulsori, o attraverso lo sviluppo di motori di nuova generazione.

Il trasporto aereo vede iniziative di decarbonizzazione più limitate, almeno nel breve periodo, mentre nel medio-lungo termine si guarda con interesse all’e-Idrogeno nelle Fuel Cell e nelle turbine (insieme all’e-Jet). Infine, il trasporto su rotaia nelle tratte non ancora elettrificate, dove le iniziative si sono concentrate solo sull’adozione di e-Idrogeno in Fuel Cell.

Le policy di sviluppo per la filiera dell’idrogeno in Europa

Dei 40 GW di elettrolizzatori previsti dalla Commissione Europa al 2030, circa il 65% dovrebbe arrivare da Italia, Olanda, Germania, Spagna, Portogallo e soprattutto Francia, che con i suoi 6,5 GW, sarà la capofila per la produzione di idrogeno da elettrolisi sfruttando il basso tasso emissivo della propria rete elettrica.

Tutti i Paesi hanno già definito gli investimenti da realizzare entro il 2030 per favorire lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, destinati in modo trasversale a ogni componente: tecnologie per la produzione, tecnologie/progetti per la penetrazione nei settori hard-to-abate, attività di ricerca e sviluppo, studi di fattibilità per impianti di trasporto e distribuzione.

L’aggiornamento della mappatura a livello europeo delle installazioni annunciate o pianificate di impianti per la produzione di idrogeno a basso impatto ambientale mostra come la Germania sia il primo Paese in termini numerici, mentre per capacità è la Spagna a occupare il primo posto con circa 70 GW di idrogeno verde, seguita dalla Gran Bretagna (circa 22 GW di capacità, dove però l’80% sarà idrogeno blu).

A parte il caso dello UK, la maggior parte della produzione è stata pianificata mediante elettrolizzatori integrati con rinnovabili dedicate, con una certa prevalenza per gli impianti eolici offshore.

Quale sarà il potenziale di mercato dei settori hard-to-abate in Italia?

Infine, è stato valutato il potenziale di mercato legato allo sviluppo della filiera dell’idrogeno per i settori hard-to-abate in Italia, in particolare le industrie dell’acciaio, della carta, del vetro e della ceramica. L’attuale domanda annua di 0,51 Mton, legata alle raffinerie e alla produzione di ammonica, se fosse coperta da idrogeno verde si tradurrebbe in un fabbisogno addizionale di energia rinnovabile pari a circa 29,6 TWh.

Nell’ipotesi di rispettare il solo vincolo di addizionalità, questo comporterebbe almeno 16,4 GW di nuova capacità rinnovabile, valore che salirebbe notevolmente nel caso si rispettasse anche il vicolo di contemporaneità. Si determinerebbe inoltre la necessità di prevedere nuova capacità di elettrolizzatori compresa tra 3,7 GW, nel caso di funzionamento a pieno carico (8.000 ore equivalenti), e circa 9 GW nel caso di funzionamento a 3.300 ore annue.

Per la valutazione dei consumi di idrogeno verde legati ai settori industriali hard-to-abate che attualmente non utilizzano idrogeno, ma che potrebbero in futuro adottare l’idrogeno verde come vettore di energia termica, sono stati identificati differenti scenari di blend idrogeno verde e-gas naturale pari rispettivamente al 10%, 20% e 100% in volume.

Il caso di blend al 100% – l’unico che darebbe un contributo significativo all’abbattimento delle emissioni – determinerebbe un consumo complessivo addizionale di idrogeno verde pari a circa 2 Mton/anno e consumi ulteriori di energia elettrica rinnovabile pari a circa 117 TWh, che potrebbero essere coperti da 64,9 GW di nuova capacità rinnovabile nell’ipotesi di rispettare il solo vincolo di addizionalità.

A livello di elettrolizzatori, la nuova capacità necessaria per produrre questi volumi di idrogeno sarebbe compresa tra 14,6 GW, nel caso di funzionamento a pieno carico (8.000 ore equivalenti), e 35,4 GW nel caso di funzionamento a 3.300 ore annue equivalenti.

Gas e nucleare tassonomia green: il greenwashing prende in giro gli investitori che credono nella transizione ecologica.

In Europa finanziare il gas e il nucleare sarà considerato green

Con il voto del Parlamento Europeo l’energia prodotta con il gas e con il nucleare rientrano ufficialmente tra le attività economiche considerate sostenibili, così come aveva proposto la Commissione Europea.

Il voto – con 328 favorevoli a gas e nucleare e 278 contrari – ha dimostrato che vi è stata battaglia e che una parte significativa del Parlamento Europeo ha ben compreso che così si sta stravolgendo e inficiando la coerenza e la credibilità degli impegni assunti in sedi internazionali per combattere il riscaldamento globale e promuovere una reale transizione energetica.

I pareri contrari dei tecnici nominati dalla stessa UE, le mobilitazioni degli attivisti e dell’intero movimento della finanza etica non sono bastate a evitare questa incredibile incongruenza.

Ora i tantissimi risparmiatori e investitori europei che vorrebbero indirizzare le proprie risorse verso progetti green si troveranno davanti alla concreta possibilità di investire in prodotti che contengono anche azioni di centrali nucleari e aziende che estraggono e trasformano gas fossile.

Nei giorni scorsi con Banca Etica, la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative (Febea), la Global Alliance for Banking on Values (Gabv), e le reti della microfinanza europee, MFC e EMN, avevamo scritto agli europarlamentari per chiedere di escludere gas e nucleare dalla cosiddetta tassonomia green, spiegando che questo era l’unico modo per salvaguardare la credibilità dell’immenso lavoro fatto dalle istituzioni comunitarie negli ultimi anni per regolamentare il settore della finanza ESG. Abbiamo chiarito in ogni modo che escludere gas e nucleare dagli investimenti sostenibili non avrebbe significato impedire il finanziamento di questi settori, ma solo evitare di chiamare sostenibile ciò che palesemente non lo è.

Il Gruppo Banca Etica continuerà con convinzione ad escludere dai propri investimenti il nucleare e le fonti fossili come il gas e a puntare sullo sviluppo delle energie rinnovabili che a oggi sono la migliore opzione per la transizione ecologica e l’indipendenza energetica del nostro Paese e del continente.

Continueremo a marcare la nostra differenza rispetto a chi vende come green prodotti finanziari altamente nocivi o inquinanti, adesso anche con la validazione della UE.

Diventa sempre più importante il ruolo dei risparmiatori nello scegliere dove investire il denaro. Ci auguriamo che almeno la nuova normativa sarà applicata seriamente nella parte in cui impone alle società finanziarie di informare la clientela se nei prodotti venduti come sostenibili rientrano anche investimenti nel gas e nel nucleare.

Anna Fasano, presidente di Banca Etica

Alpine solar plant in Switzerland. Axpo plans to install the first large-scale, alpine solar plant in Switzerland on the Muttsee dam at the Limmern pumped storage plant. With the 2-megawatt pioneer project, Axpo is driving forward the expansion of renewable energies in Switzerland. The plant will generate about half of its power production during the winter – when there is generally a power shortage.

The Muttsee dam is extremely well suited for a photovoltaic plant thanks to its existing infrastructure, its location and its altitude.

The plant will deliver about half of its power production during the winter – a comparable plant in Central Switzerland generates only one quarter of its total production volume during the winter.

Axpo has requested the SFOE to include the pioneer facility at the Muttsee in the list of lighthouse projects

The project “PV Muttsee” foresees a plant with an installed capacity of 2 megawatts and an annual production of 2.7 gigawatt-hours. Some 6,000 PV modules will be installed on a surface of 10,000 square metres. Axpo will submit the building permit application in the upcoming days.

“The Muttsee dam is extremely well suited for photovoltaics,” says Christoph Sutter, Head of New Energies at Axpo. “We have the existing infrastructure with a grid connection and the dam has a southern exposure with optimal sunlight. Furthermore, the plant is located at an altitude of 2500 metres and will deliver a great deal of power, especially during the winter months.”

In contrast to plants in the lowlands, alpine photovoltaic plants generate about half their power production during the winter half-year. There are various reasons for this:

– There is less fog at higher altitudes and there is more solar radiation.

– The efficiency of PV modules is higher at low temperatures.

– Sunlight is reflected by the snow cover resulting in a higher solar power harvest during the winter.

The solar project on the Muttsee dam is unique in Switzerland and a trailblazing undertaking

As a result, Axpo has requested the SFOE to include the facility in the list of lighthouse projects. Axpo is currently in negotiations with potential partners that are interested in buying the solar power generated at the Muttsee under long-term power purchase agreements.

Winter power shortage: Alpine PV as part of the solution

Switzerland consumes more power than it produces during the winter. This winter power problem will become more acute in the upcoming years, when existing large-scale power plants in Switzerland and abroad are taken off grid. In recent years, renewable photovoltaic production capacities in Switzerland were mainly developed in Central Switzerland (between 2013 and 2017 nearly 90 per cent of expansion was in the area of photovoltaics). However, this expansion does not mitigate the winter power problem. Photovoltaic plants in Central Switzerland generate only about one fourth of their total power production volume during the winter.

Axpo sees potential in alpine photovoltaic plants as a possible starting point to support the Federal Energy Strategy 2050 and, at the same time, to produce winter power.

“We see that it is possible to produce large volumes of power with PV,” says Andy Heiz, Deputy CEO and Head of Assets at Axpo. “Of course, the plant on the Muttsee dam is not enough to make a significant contribution. Other locations in non-protected areas and with existing infrastructure must be developed. However, that will also require the right political and economic framework conditions.”

– SmartEfficiency is Developer Partner with AXPO Energy Solutions

Tassonomia gas e nucleare mina sicurezza ambientale. A seguito dell’inclusione del gas fossile e dell’energia nucleare nella tassonomia, cioè nell’elenco degli investimenti ritenuti sostenibili dall’UE, Greenpeace annuncia che intraprenderà un’azione legale contro la Commissione europea.

A Strasburgo il Parlamento europeo non ha infatti raccolto abbastanza voti per bloccare il controverso piano della Commissione. Solo 278 eurodeputati hanno votato contro l’etichetta sostenibile per il gas e il nucleare, non raggiungendo i 353 voti necessari per bloccare la proposta.

In risposta al voto del Parlamento, Ariadna Rodrigo, della campagna Finanza sostenibile di Greenpeace UE, dichiara: «È oltraggioso etichettare il gas fossile e il nucleare come “verdi” e far fluire così più denaro verso le casse che finanziano la guerra di Putin in Ucraina. Per questo continueremo opporci in tribunale.

Le vergognose trattative interne alla Commissione europea influenzate dalle lobby dei combustibili fossili e del nucleare non basteranno. Siamo ispirati dalle attiviste e dagli attivisti per il clima che questa settimana si sono riuniti a Strasburgo, e siamo fiduciosi che i tribunali annulleranno questo tentativo di greenwashing sostenuto dalla politica, in quanto si tratta di una chiara violazione delle leggi dell’Unione europea».

Prima che l’azione legale abbia inizio, Greenpeace presenterà alla Commissione europea una richiesta formale di revisione interna. In caso di esito negativo, Greenpeace porterà la causa alla Corte di Giustizia europea.

Il voto che ha dato il via libera all’etichetta green per false soluzioni come il gas fossile e l’energia nucleare – che, oltre a non aver risolto i suoi problemi di sicurezza, gestione a lungo termine delle scorie e proliferazione atomica, richiede molte più risorse finanziarie e tempi più lunghi rispetto alle rinnovabili – è in netto contrasto con quanto servirebbe davvero in un momento storico come questo, in cui gli effetti dei cambiamenti climatici – ondate di calore in tutta Europa, siccità e tragedie come quella avvenuta sul ghiacciaio della Marmolada – hanno gravi conseguenze sulla vita di tutte e tutti noi.

Secondo Greenpeace il voto del Parlamento europeo rischia di rallentare ulteriormente la lotta alla crisi climatica, esponendo le persone e il pianeta a eventi climatici sempre più estremi.

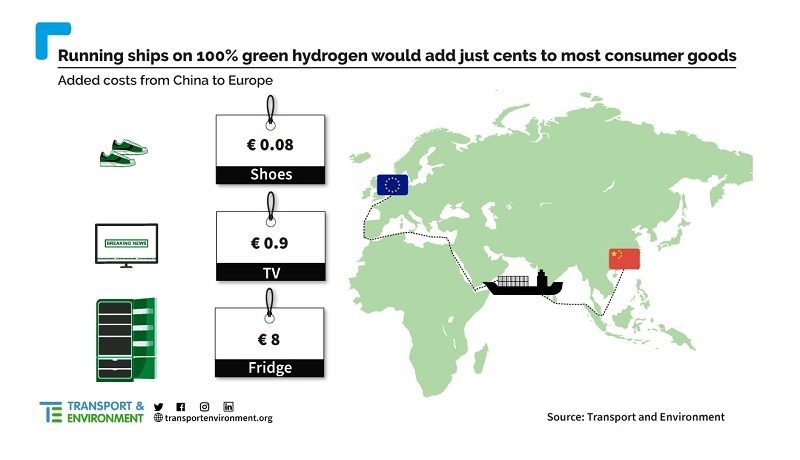

Extracost of green shipping: it would add just 8 cents to a pair of Nikes. Running ships on renewable hydrogen has almost no impact on the price of consumer goods from trainers to televisions.

Running ships entirely on green hydrogen-based fuels (e-fuels) would add less than €0.10 to the price of a pair of trainers and up to €8 for a refrigerator [1], a new study on the cost of decarbonising European shipping shows. The analysis of shipments from Shenzhen in China to Europe debunks claims by the shipping industry that ambitious measures to green the industry will be prohibitively expensive and cause exorbitant price hikes for consumers.

Faig Abbasov, shipping director at T&E: “Green shipping would add less than 10 cents to a pair of Nikes. This is a tiny price to pay for cleaning up one of the dirtiest industries on earth. In a year where shipping companies are making bigger profits than Facebook, Google, Amazon, and Netflix combined, it is right to question whether shipping companies are doing enough.”

The shipping industry is the backbone of global trade

But, to date, the industry has been slow to decarbonise and it remains one of the heaviest polluting industries in the world. A central argument against ambitious green measures is that it would push up prices for consumers.

The study shows that even in the most extreme case of a ship running on 100% green fuels, prices would not rise significantly.

That is if wealthy cargo carriers were to pass on the costs to consumers. This reflects the economies of scale in global supply chains that are not hyper sensitive to shipping fuel costs.

European policymakers, who are currently voting on two key proposals to clean up shipping, should be emboldened by this, says T&E.

The first is a historic extension of the carbon market to shipping which was backed last week in the European Parliament and is now in the hands of national governments. The second is a shipping fuels law which will be voted on in July.

Using the EU’s existing proposal to charge carbon pollution from ships, combined with the proposal to mandate small amounts of green e-fuel use by 2030 [2], T&E analysed what effect this would have on container shipping prices and consumer goods coming from China.

In the worst case scenario, cargo companies would face increased transport costs of 1% to 1.7%. However, on an itemised basis, the price of consumer products would barely budge. A pair of trainers would cost just €0.003 more, a television €0.03 and a refrigerator up to €0.27 more.

Faig Abbasov, concluded: “A decade ago, the only hope of decarbonising shipping was halting global trade itself. Now we have the technology, but what is lacking is a market signal for green hydrogen producers. As a world leader in shipping, the EU should set an ambitious green e-fuel mandate that guarantees hydrogen fuel suppliers a market. Green shipping is possible. It is a question of political will.”

[1] The cost increase calculations are based on different hypothetical fuel mixes for a real-world container vessel (TAURUS) that sails between China and Europe. Data is obtained from the satellite-based automatic identification system (AIS) and cross-checked with the EU MRV database. The range costs for trainers, for example, is €0.05 to €0.08 depending on the H2-based fuel chosen: i.e. e-ammonia, e-LNG (e-methane) or e-methanol. All the calculations can be found in the report and publicly available calculations model.

[2] The most ambitious proposals on the table for EU shipping include: 1) a carbon market covering all intra-EU voyages and 50% of extra-EU voyages using a life-cycle approach; 2) mandating a green e-fuel sub-quota of 6% by 2030 and 3) requiring ships to achieve an overall 14% fuel greenhouse gas intensity reduction by 2030.

EU credibility crippled after MEPs accepted calling gas and nuclear green, NGOs says. In a tight vote, the European Parliament failed to veto the inclusion of gas and nuclear in the list of sustainable investments.

The EEB challenges the legitimacy of an act of institutional greenwashing that does not count with enough support inside and outside the EU institutions.

The European Environmental Bureau (EEB) is the largest European network of environmental civil society organisations.

Overstepping its powers and under huge pressure from lobbies, the European Commission proposed to label fossil gas and nuclear energy as sustainable investments earlier this year.

Despite its long-term environmental, economic and social impacts, this act was presented as secondary legislation, meaning that it could not be amended and that only an absolute majority of the European Parliament or the Council could reject it.

This procedure should be reserved only for technical aspects and not for avoiding democratic scrutiny on political decisions of major significance.

278 MEPs from every political group voted to protect the credibility of the EU Taxonomy. Ignoring science and expert advice, 328 MEPs regrettably chosed to let the greenwashed proposal pass. This tight vote reveals the lack of consensus around the proposal to consider gas and nuclear “green investments”. Beyond the environmental movement, opposition to this greenwashed plan has emerged within the EU institutions themselves, voiced by the European Investment Bank and several EU lawmakers, as well as by the investors and banks.

Billions of euros in ‘green’ financing now risk being diverted into polluting energy sources that are far from being harmless and temporary, at the expense of energy efficiency and renewables.

This decision arrives at the worst geopolitical moment when Europe is trying to get out of its heavy reliance on energy imports.

More investment in gas and uranium will only take us further away from energy independence.

Patrick ten Brink, Secretary-General of the EEB, says: “Since its very formulation as secondary legislation, the Commission’s proposal to deem nuclear and gas as greens has lacked democratic legitimacy. By ignoring science and expert advice, the EU institutions have collectively failed to resist vested interests. Without any doubt, the credibility of the European green project is today weaker than yesterday. Civil society organisations see this political act as an unjustifiable breach of the EU Green Deal promises”

Marco Musso, Policy Officer on Fiscal Reform at the EEB, says: “Citizens, civil society as well as the scientific and investor communities are left astonished by this act of institutionalised greenwashing. The decision to label fossil gas and nuclear as sustainable investments represents a serious blow to the transparency and governance of the overall process, putting at risk the further development of the EU Sustainable Finance framework. The Commission’s green leadership is severely damaged, they must now demonstrate again with facts their commitment to the Green Deal”

The European Environmental Bureau (EEB) is Europe’s largest network of environmental citizens’ organisations, standing for environmental justice, sustainable development and participatory democracy. Our experts work on climate change, biodiversity, circular economy, air, water, soil, chemical pollution, as well as policies on industry, energy, agriculture, product design and waste prevention. We are also active on overarching issues such as sustainable development, good governance, participatory democracy and the rule of law in Europe and beyond.

We have over 180 members in over 38 countries.

EC register for interest representatives: Identification number 06798511314-27

International non-profit association – Association internationale sans but lucratif (AISBL)

Energia in Kohler Lombardini. SMARTEFFICIENCY per POWER QUALITY. Lombardini è lo storico marchio originale che iniziò a produrre motori diesel per uso agricolo a Reggio Emilia nel 1933.

Nel 2007 l’azienda è stata acquisita da Kohler Engines, multinazionale che produce gruppi propulsori per svariati usi: agricoltura, edilizia, industria, automotive e marine, con prodotti destinati a minivetture, macchine per la pulizia professionale, motori marini, dumper, betoniere, trattori 4×4, trattori raccoglifrutta, rasaerba, motocoltivatori, motofalci, motozappe e moto agricole.