Luglio 2022

Bioplastica da rifiuti. La BioPiattaforma di Sesto San Giovanni insieme all’impianto gemello di Saragozza avvia un nuovo progetto di economia circolare per il recupero di materie prime seconde estratte dai fanghi e dalla FORSU.

I fanghi di depurazione e la frazione umida dei rifiuti: da scarti a preziose risorse da cui trarre materie prime seconde applicando principi di economia circolare nel nome della transizione ecologica.

È questo l’obiettivo di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, attraverso CIRCULAR BIOCARBON, un progetto internazionale che coinvolge la BioPiattaforma di Sesto San Giovanni e l’impianto gemello di Saragozza che mira a recuperare biopolimeri e minerali da impiegare per la produzione di bioplastiche, fertilizzanti con proprietà biostimolanti e grafene da impiegare a livello industriale.

CIRCULAR BIOCARBON è un progetto finanziato dal consorzio pubblico-privato BBI-JU, composto dall’Unione Europea e da aziende e istituti di ricerca di vari Paesi europei finalizzato all’applicazione di tecnologie e processi per il recupero di materie prime seconde.

“Queste tecnologie e questi processi si sposano perfettamente con l’idea che ha portato Gruppo CAP a realizzare la BioPiattaforma, primo esempio di sinergia industriale a emissioni zero – spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP – L’innovativo impianto integra infatti termovalorizzatore e depuratore, e consente in questo modo di trattare fanghi da depurazione e FORSU da cui estrarre preziose materie prime seconde che, grazie alle sinergie industriali che abbiamo costruito nel corso degli anni, possono trovare impiego immediato, chiudendo il cerchio dell’intero processo circolare”.

E proprio l’ambito delle materie prime seconde è al centro del progetto CIRCULAR BIOCARBON. Partito un anno fa, ha coinvolto sia l’impianto di Sesto San Giovanni, sia un impianto gemello, situato a Saragozza, in Spagna, con un finanziamento totale di ben 23milioni di euro, di cui 2,5 assegnati a Gruppo CAP.

L’utility lombarda ha intrapreso la validazione di tecnologia già esistente per il trattamento dei fanghi di depurazione e della FORSU (la frazione umida dei rifiuti) conferita dai comuni presso i propri impianti per realizzare un processo di economia circolare per il recupero sia di un biopolimero, il polidrossialcanonato o PHA, da impiegare per la produzione di bioplastiche prive di petrolio e biodegradabili, sia di un minerale, la struvite, fondamentale per la produzione di biofertilizzanti.

Con il progetto CIRCULAR BIOCARBON la BioPiattaforma di Gruppo CAP utilizzerà una parte delle 30.000 tonnellate all’anno di rifiuti umidi, raccolte nei 6 comuni lombardi: Sesto San Giovanni, Pioltello, Cormano, Segrate, Cologno Monzese e Cinisello Balsamo. Dopo una prima fase di studio, i processi diverranno operativi nel 2023, e a regime, dal 2024, si calcola che si potrà recuperare oltre 500 tonnellate all’anno di PHA. In questo modo, oltre a produttore netto di bioenergia, CAP diverrà anche il maggiore soggetto produttore di questo materiale, che verrà poi conferito a Novamont, nell’ambito di una partnership pluriennale iniziata nel 2018.

Novamont potrà impiegare il biopolimero anche per la realizzazione di teli biodegradabili da impiegare in agricoltura per la pacciamatura. La struvite invece verrà impiegata nell’ambito di una partnership con l’azienda francese Agro Innovation International per la produzione di fertilizzanti con proprietà biostimolanti.

Il progetto CIRCULAR BIOCARBON mira a essere prima di tutto un modello efficiente ed efficace di economia circolare, che potrà poi essere replicato presso altri impianti del Paese. Il Modello BioPiattaforma mira, infatti, a sviluppare nuove opportunità di business basate su una innovativa concezione dell’End of Waste, per accompagnare le moderne smart city verso una bioeconomia sostenibile.

CIRCULAR BIOCARBON è solo uno dei progetti di economia circolare di Gruppo CAP, secondo l’approccio definito fin dalla presentazione del proprio piano di sostenibilità nel 2019. Entro la fine del 2022, per esempio, Gruppo CAP sarà in grado di recuperare dai fanghi di depurazione e dalla FORSU trattata nei propri impianti oltre 10 milioni di metri cubi di biogas, da cui ricavare 5milioni di metri cubi di biometano, in grado di fornire 51milioni di kWh all’anno, bastanti per alimentare 15.500 automobili per oltre 172milioni di chilometri, più della distanza dalla Terra al Sole.

Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2022 si è aggiudicato il premio Top Utility Ten Years come Utility italiana più premiata negli ultimi dieci anni.

Raccolta rifiuti elettronici 2021, più di 24 mila tonnellate gestite da Ecolight. Con un tasso di recupero oltre il 95%, il consorzio nazionale RAEE è in prima linea nel processo di economia circolare. Il presidente Camarda: «Il potenziamento della raccolta inizia da un corretto conferimento»

Oltre 24 mila tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) gestite nel 2021 con un tasso di recupero che supera il 95%. Sono i dati dell’attività di Ecolight presentati nell’assemblea annuale del consorzio. Un volume di rifiuti hitech che pone Ecolight tra i protagonisti della filiera RAEE italiana per la costruzione di un reale processo di economia circolare e che traccia la strada per quella transizione ecologica tanto invocata.

«In uno scenario internazionale di grande incertezza, siamo tutti chiamati a una responsabilità in più: mettere in atto tutte le azioni necessarie per tutelare sempre di più il nostro ambiente, il nostro futuro», ha esordito il presidente di Ecolight, Walter Camarda. «E lo possiamo fare agendo correttamente per una maggiore raccolta e un miglior recupero. Le materie prime seconde rappresentano e rappresenteranno una risorsa sempre più importante che deve essere “coltivata” fin dall’inizio, ovvero da un corretto conferimento del rifiuto, in particolar modo per i RAEE».

L’attività del consorzio si è sviluppata lungo due direttrici principali: innanzitutto la raccolta presso le isole ecologiche attribuitegli dal Centro di Coordinamento RAEE. Attraverso i 3 mila punti di prelievo serviti, Ecolight ha raccolto più di 23,5 mila tonnellate di rifiuti elettronici. Oltre il 63% di questi ha riguardato il raggruppamento RAEE R4 che comprende i piccoli elettrodomestici e l’elettronica di consumo, quali ad esempio frullatori e smartphone.

«Rispetto al Sistema Italia, nel 2021 Ecolight ha gestito il 19% di tutti gli R4 raccolti e oltre il 40% degli R5, ovvero le lampade a risparmio energetico e i neon non più funzionanti, confermando così la propria posizione di riferimento per questi raggruppamenti», ha aggiunto Camarda.

La seconda direttrice è rappresentata dall’attenzione posta nei confronti della Distribuzione. Ai rivenditori di apparecchiature elettroniche la legge attribuisce un importante ruolo nella raccolta dei RAEE: in virtù del principio dell’Uno contro Uno, è infatti possibile consegnare al rivenditore la vecchia apparecchiatura quando se ne acquista una di equivalente funzionalità (ad esempio, in caso di sostituzione del frigorifero o del televisore) indipendentemente dalle modalità di vendita.

Il principio dell’Uno contro Zero interessa solamente i rifiuti elettronici di piccole dimensioni: questi possono essere lasciati in negozio senza alcun obbligo di acquisto. Il riferimento è a lampade, telefonini, mouse, caricabatterie. Ecolight, attraverso la propria azienda di servizi Ecolight Servizi, ha erogato il servizio a 3.250 punti vendita raccogliendo più di 750 tonnellate di RAEE. Inoltre, il consorzio è attivo anche con un servizio di raccolta di prossimità con le EcoIsole per i piccoli RAEE: attraverso i 32 contenitori automatizzati posti vicino a grandi strutture di vendita e, grazie alla collaborazione con AMSA-Gruppo A2A e il Comune di Milano, in corrispondenza di otto Municipi del capoluogo lombardo, sono state gestite 25 tonnellate di rifiuti tecnologici.

«Il tema dei RAEE richiede però un maggiore impegno da parte di ciascuno. La possibilità di valorizzare il recupero dipende innanzitutto da un conferimento corretto del rifiuto. E i rifiuti elettronici devono essere conferiti separatamente», conclude il presidente di Ecolight. «L’impegno del consorzio prosegue nella direzione di assicurare un sempre maggiore rispetto dell’ambiente; un obiettivo sul quale sono coinvolte tutte le 2.100 aziende che aderiscono a Ecolight».

Ecolight – Costituito nel 2004, è uno dei maggiori sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, delle Pile e degli Accumulatori. Il consorzio Ecolight raccoglie oltre 2.100 aziende e opera in una logica di contenimento dei costi e rispetto per l’ambiente. È stato inoltre il primo sistema collettivo in Italia ad avere le certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. È punto di riferimento per la grande distribuzione (Gdo) e tratta tutte le tipologie di RAEE.

Green Taxonomy e LCA: un binomio importante tra impatti economici e preparazione delle aziende. Cos’è la tassonomia verde (in inglese Green Taxonomy) e perché è utile adottare strumenti come il Life Cycle Assessment (LCA) per essere allineati ad essa.

Il tema del cambiamento climatico ha acquisito, nel corso degli anni, sempre maggiore importanza e generato un interesse più forte da parte di cittadini e istituzioni. Questa maggiore sensibilità, favorita anche da accordi internazionali come l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e la COP26 di Glasgow, trova uno sbocco anche nelle politiche messe in atto dall’Unione Europea, che punta all’obiettivo della carbon neutrality entro il 2050.

“L’UE vuole favorire la finanza sostenibile e indirizzare le scelte di investimento degli agenti economici tenendo conto dei fattori ESG (Environmental, Social e Governance), ovvero degli aspetti legati alla riduzione dell’impatto ambientale, alla gestione attenta delle persone e delle comunità e alla governance equilibrata delle organizzazioni”, dichiara Primiano De Rosa-Giglio, Business Line Manager Sustainability di TÜV Italia.

LA TASSONOMIA EUROPEA DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI

Il Regolamento UE 2020/852 ha introdotto la “EU Taxonomy of Sustainable activities”, un meccanismo di classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base a quanto sono allineate agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea e alla compliance con alcune clausole di carattere sociale. La tassonomia individua sei obiettivi ambientali e climatici:

1. Mitigazione del cambiamento climatico

2. Adattamento al cambiamento climatico

3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine

4. Transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti

5. Prevenzione e controllo dell’inquinamento

6. Protezione della biodiversità

“Un’attività, per essere allineata alla tassonomia, deve contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali sopracitati, non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo e rispettare standard sociali minimi”, aggiunge De Rosa-Giglio.

La contribuzione agli obiettivi viene determinata tramite criteri tecnici di screening (TSC); questi criteri quantitativi permettono di definire se specifiche attività economiche possono dirsi “sostenibili”, oppure se, al contrario, non sono in linea con gli obiettivi ambientali.

La tassonomia è una guida per le organizzazioni, che hanno la possibilità di valutare la sostenibilità delle proprie attività e definire strategie di sostenibilità ambientale e per una rendicontazione (report di sostenibilità) più concreta e comparabile; una guida per gli investitori, in modo da comprendere l’impatto ambientale delle attività economiche nelle quali investono e integrare i criteri ESG nelle analisi del rischio, e infine una “lista della spesa per il futuro dell’umanità”, ossia una lista di quelle attività su cui possiamo contare per un futuro sostenibile a impatto zero.

QUAL È L’IMPATTO SULL’ECONOMIA ITALIANA?

I settori presi in considerazione dalla tassonomia hanno un peso rilevante sul sistema produttivo italiano. A livello nazionale le imprese operative nei settori identificati dalla tassonomia sono il 26,5% delle società di capitale italiane e impiegano 1 milione e 700 mila addetti. Il Regolamento UE 2020/852, prevede che le organizzazioni soggette alla Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) e, successivamente, alla nuova Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD) dovranno rendicontare in merito all’allineamento delle proprie attività alla tassonomia.

COSA POSSONO FARE LE AZIENDE?

Le aziende possono iniziare a riflettere sul proprio modello di business e sulla propria strategia di sostenibilità, a misurare e raccogliere dati sull’impatto dei propri processi/prodotti confrontandoli con i criteri di screening della tassonomia e a rendicontare questi dati in modo integrato ed efficace.

“Qui entra in gioco il Life Cycle Assessment (LCA), metodo scientifico che permette alle aziende di calcolare l’impatto ambientale dei propri prodotti lungo il loro intero ciclo di vita”, aggiunge De Rosa-Giglio. “Tramite l’applicazione di questo metodo le aziende possono rispondere anche alle esigenze correlate agli obiettivi della tassonomia”.

COME FUNZIONA UNO STUDIO LCA

Uno degli output di uno studio LCA è la quantificazione dell’impatto che un prodotto ha sul cambiamento climatico. È, infatti, possibile calcolare le emissioni di CO2 equivalenti che il prodotto causa nell’arco del suo ciclo di vita. Possedere queste informazioni consente all’azienda di evidenziare le fasi critiche su cui andare ad agire in ottica di mitigazione dell’impatto e di conoscere meglio il contesto in cui opera in modo da poter pianificare azioni di adattamento al cambiamento climatico.

“Il Life Cycle Assessment non è focalizzato esclusivamente sul cambiamento climatico, e le aziende possono decidere di quantificare anche gli impatti ambientali legati al consumo e all’inquinamento delle risorse idriche, del suolo o dell’aria che respiriamo”, conclude De Rosa-Giglio. “Grazie a queste informazioni esse possono intervenire in maniera mirata sui propri processi per proteggere le risorse del pianeta e prevenire l’inquinamento”.

Implementare uno studio LCA significa quantificare i flussi di rifiuti, reflui ed emissioni in uscita dalla propria azienda e l’impatto delle relative operazioni di smaltimento e trattamento. Avere queste informazioni permette alle aziende di conoscere e controllare i propri flussi di output che risultano critici per l’ambiente e di iniziare a lavorare su opzioni di trattamento alternative, identificando potenziali nuovi utilizzi che trasformerebbero i rifiuti in sottoprodotti, dando quindi vita a nuovi processi circolari.

Gruppo TÜV SÜD, fondato nel 1866 come associazione di controllo delle caldaie a vapore, è cresciuto diventando un’impresa globale. Opera con oltre 24.000 dipendenti dislocati in oltre 1.000 sedi in circa 50 paesi allo scopo di migliorare costantemente tecnologia, sistemi e competenze. TÜV SÜD contribuisce attivamente a rendere innovazioni tecniche come Industria 4.0, guida autonoma ed energie rinnovabili sicure e affidabili.

TÜV Italia fa parte del gruppo TÜV SÜD ed è presente in Italia dal 1987. TÜV Italia ha una struttura di oltre 600 dipendenti e 400 collaboratori, con diversi uffici operativi sul territorio nazionale, a cui si affiancano i laboratori TÜV Italia e Bytest a Volpiano (TO) e pH a Barberino Tavarnelle (FI), acquisite rispettivamente nel gennaio 2012 e nel gennaio 2013. TÜV Italia organizza periodicamente webinar e seminari gratuiti, dove vengono affrontati I temi tecnici più attuali, altre ai numerosi corsi formativi professionali, dedicati ad approfondire e sviluppare competenze in tutti i settori in cui l’ente opera.

The biggest greenwashing in history. Fossil gas labelled green in European taxonomy. European MEPs from the far right and the majority of the EPP voted in favour of the EU Commission’s proposal to inexplicably label gas as ‘green’ in the EU’s taxonomy of sustainable investments by 328 to 278.

Europe’s elected representatives have let citizens down, says Transport & Environment, which has labelled the vote a disaster for the climate and a gift to Putin.

Luca Bonaccorsi, sustainable finance director at T&E, said: “This must be the biggest act of greenwashing in history; enacted by the same people that are supposed to protect us from the climate crisis. The sun won’t set in the east just because a bunch of complicit politicians say so in a law. Nor will gas ever be clean and renewable. The laws of nature don’t lie, but the taxonomy does. This bill will not stand up to the many legal challenges being announced, and it will be shunned by investors.”

The provisions allow all new gas plants to be labelled green under the condition that they will be used ‘sparingly’.

This undermines the credibility of sustainable investing, says T&E, since no green fund or green bond includes gas today.

At best the EU’s rules will be ignored, at worst it will fuel a whole industry of fake green investments.

Luca Bonaccorsi concluded: “On top of being environmentally disastrous the bill is also unfair, with almost 75% of the estimated green funds going to France and Germany. The criteria to access green funds have been skillfully designed to steer all funds towards the two member states that co-authored the law. This is a truly sad day for Europe.”

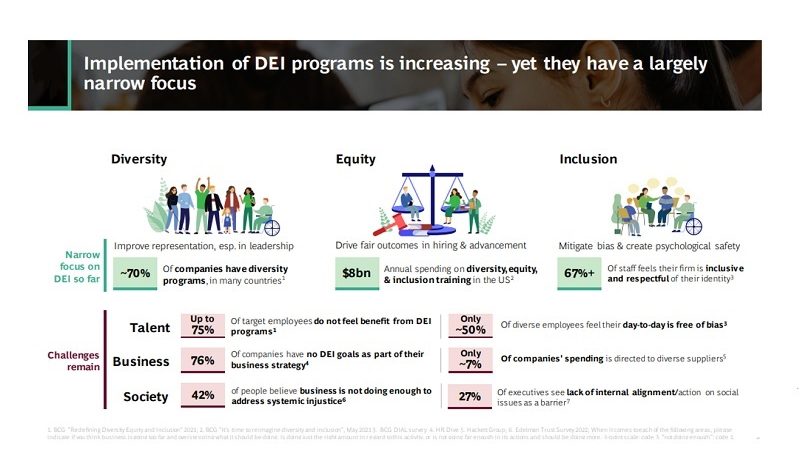

Diversity Equity Inclusion DE&I fondamentali per 76% dei lavoratori: leva di crescita per aziende e assicurazione contro “Great Resignation”. Ma solo il 24% delle imprese contempla gli obiettivi di Diversity, Equity & Inclusion all’interno della propria business strategy

Lo studio “Rethink & Broaden Diversity, Equity, and Inclusion to create competitive advantage” elaborato da Boston Consulting Group fotografa, attraverso un’analisi globale, l’attuale capacità delle aziende di attivare politiche DE&I in modo efficace.

Le politiche di Diversity, Equity e Inclusion saranno nell’immediato futuro una delle sfide centrali per la crescita delle aziende e un investimento a contrasto della “Great Resignation”. Tuttavia, sebbene il 76% della forza lavoro consideri le modalità di gestione delle policy DE&I un fattore chiave, solo il 24% delle imprese contempla obiettivi di Diversity, Equity e Inclusion all’interno della propria business strategy.

“Tutte le varie popolazioni aziendali si devono sentire fin dall’inizio safe to speak up, come diciamo noi”, commenta Monia Martini, EMC People and HR Operations Director di Boston Consulting Group. “L’approccio che le imprese hanno avuto finora verso le politiche DE&I indebolisce le prospettive di successo che le policy avrebbero potuto determinare se correttamente applicate. Rimuovere davvero i bias, proporre progetti innovativi e cooperare con un ecosistema di partner diversificato permetterà di motivare i dipendenti e liberare il loro potenziale. Ed è così che diventeranno driver di crescita”.

Alti livelli di equità, diversità ed inclusione sono sempre più associati a una maggiore innovazione e produttività, oltre a facilitare l’acquisizione di nuovi talenti e, secondo lo studio BCG, le aziende che stanno investendo in DE&I e sulla costituzione di una supply chain realmente inclusiva, attivano un circuito economicamente virtuoso e registrano un ritorno dell’investimento (ROI) 1.3 volte maggiore rispetto ai competitor.

IL GAP TRA MANAGEMENT E CONSUMATORI

Volgendo la lente di ingrandimento sulle considerazioni prevalenti tra i lavoratori, il report BCG mostra che oltre il 67% dei dipendenti pensa che le aziende in cui lavorano siano inclusive, pur evidenziando come la presenza di bias e la mancanza di trattamento equo sul posto di lavoro siano due dei tre fattori maggiormente collegati al fenomeno della “Great Resignation” che ha preso piede a partire dal 2021.

Relativamente ai consumatori, invece, negli ultimi anni è notevolmente cresciuta la pressione dei consumatori nei confronti delle aziende sia per effetto dei grandi movimenti globali impegnati nella difesa delle minoranze che a causa della pandemia da Covid-19, che ha impattato principalmente sulle fasce più deboli della popolazione.

Questa crescente attenzione a progetti incentrati sul “bene comune” sta portando le aziende a rafforzare il proprio attivismo e la propria impronta sostenibile. L’88% degli investitori istituzionali sottopone le policy ESG allo stesso processo di esame dedicato alle decisioni finanziarie soprattutto perché oltre l’80% degli studi conferma che l’implementazione di policy ESG si traduce in prestazioni economiche migliori per le aziende.

Sebbene il report BCG rilevi che solo il 27% degli executive manager consideri la mancanza di allineamento interno su azioni e tematiche sociali una barriera al mercato, le nuove generazioni di consumatori guardano in una direzione differente: il 90% della Gen Z avverte come fondamentale un impegno diretto delle aziende sui temi di maggior impatto sociale attraverso campagne di advocacy o azioni concrete.

Il 53% degli utenti della Generazione Z, inoltre, considera importante che le aziende puntino alla costituzione di un leadership team basato sulla diversità, ovvero alla costruzione di un management fondata sul riconoscimento e la valorizzazione di culture e background differenti

TRE SFIDE CENTRALI PER LE AZIENDE

Quali sono le sfide che le aziende devono affrontare per gestire correttamente questa trasformazione? Principalmente tre.

Per attrarre talenti sarà fondamentale costruire una forza lavoro basata sulla diversità e assicurare un ambiente di lavoro equo e privo di bias.

In ambito business sarà necessario integrare principi di inclusione, equità e diversity nell’ambito di ogni business operation, guidando l’innovazione e la value creation verso pratiche, prodotti e servizi più inclusivi.

Infine, a livello sociale, per le imprese sarà fondamentale attuare progetti e strategie che permettano di usare l’identità, la voce e l’influenza aziendale per catalizzare cambiamenti sociali concreti, misurando l’impatto delle attività dirette e i suoi molteplici effetti.

“L’approccio verso le policy DE&I deve evolvere fino a diventare parte integrante delle strategie aziendali. In futuro le imprese dovranno da un lato moltiplicare gli investimenti e i modelli d’innovazione applicabili ai progetti DE&I e allo sviluppo di prodotti inclusivi e, dall’altro, rafforzare l’inserimento di obiettivi DE&I all’interno dei KPI di performance del management”, conclude Martini.

Boston Consulting Group (BCG), nata nel 1963, è oggi leader della consulenza strategica, con più di 90 uffici in 50 paesi e 22.000 professionisti. BCG è al fianco dei clienti in diversi settori e geografie per identificare insieme le opportunità a maggior valore aggiunto, affrontare le sfide critiche e aiutarli nella trasformazione del business.

Presente nel nostro Paese da oltre trent’anni, BCG Italia opera attraverso i due uffici di Milano e Roma.

Manifesto Interazione Naturale. Interacta, lo strumento che supporta, in modo naturale, le organizzazioni nella condivisione della conoscenza e nella gestione dei processi, presenta il “Manifesto dell’Interazione Naturale”. Una dichiarazione fatta di 30 tesi forti, sincere, che mettono a nudo ciò che non si può ignorare e nemmeno rimandare, un nuovo approccio al modo di lavorare, che va oltre gli slogan, per ripensare i modelli organizzativi etici che siano, prima di tutto, sistemi umani.

Il manifesto nasce dalla convinzione che, oggi più che mai, il business deve mettere al centro i bisogni delle persone e fornire soluzioni a ciò che provoca disagi e malessere nell’ambiente di lavoro facendo sentire le persone inadeguate: la collaborazione macchinosa e caotica, la mancanza o l’inaccessibilità delle informazioni e della conoscenza di cui abbiamo bisogno, il supporto reciproco tra colleghi che non viene agevolato, i flussi poco trasparenti, rallentati, ingessati o perfino resi impossibili da strumenti che mirano solo a “procedurare”, ma soprattutto la mancanza di obiettivi chiari e condivisi. Le persone non vengono messe nelle condizioni di sapere che i propri sforzi e il proprio contributo valgono per l’azienda e per i colleghi.

Serve un cambiamento e serve prendere consapevolezza che siamo in tanti a volerlo

La realtà è che la nostra felicità dipende dalla realizzazione di noi stessi, dall’equilibrio fra la nostra vita lavorativa e quella privata, dal sentire di appartenere a comunità con cui condividiamo visioni e valori e dalla consapevolezza del contributo che diamo al benessere della collettività. Ciò vale anche al lavoro.

Il Manifesto dell’Interazione Naturale mette nero su bianco che si può concepire un nuovo approccio e spiega anche come.

Le persone felici diventano le vere risorse

Il Manifesto dell’Interazione Naturale di Interacta mette al primo posto la felicità degli individui sul lavoro. L’attenzione al benessere sul lavoro genera ricchezza, non solo economica, che si trasforma in efficienza. La promozione del benessere e del suo mantenimento sono requisiti essenziali per l’azienda che investe con lungimiranza per il coinvolgimento di tutti in un beneficio reale che crea valore.

L’esigenza di diffondere un manifesto sui principi fondamentali su cui basare un nuovo approccio al lavoro, un codice etico da adottare, si trasforma in un atto di civiltà, in un gesto di profondo senso civico da condividere con la comunità, perché se l’Italia è fondata sul lavoro la vita e la salute delle persone dipende da essa.

Il Manifesto diventa un appello rivolto a tutti coloro che credono nei valori che proclama, uno strumento per riconoscerci, prendere consapevolezza, essere compagni di strada e di unirci in un movimento per costruire un nuovo approccio al modo di lavorare e stare in azienda.

Il Manifesto dell’Interazione Naturale, realizzato dall’artista Margherita Paoletti, vuole essere la Stella Polare che guida il cambiamento di tutte le aziende e le persone che perseguono la felicità.

COME FUNZIONA INTERACTA?

Interata è in grado di creare “schemi” all’interno dei quali tutti coloro che hanno accesso possono interagire naturalmente, condividere informazioni e contenuti in maniera trasversale su tutta l’azienda: materiali, documenti, aggiornamenti, statistiche, analisi ecc…

L’idea è quella di mettere tutte le persone al centro dell’attività per farle interagire associando la gestione dei processi alla diffusione della conoscenza tramite l’aspetto collaborativo degli strumenti digitali immediati da usare e facili da gestire.

Questo alimenta concetti fondamentali utili al riconoscimento di un ambiente sano sul lavoro come la costruzione della fiducia, la condivisione della conoscenza, la chiarezza che trasmette sicurezza e senso di appartenenza e l’emergere dell’intelligenza collettiva. Quindi il software ha il potere di organizzare le parti parlando in un linguaggio chiaro.

La piattaforma interata nasce e si sviluppa per soddisfare questi requisiti accompagnando l’evoluzione naturale del business, coerentemente con la trasformazione digitale in atto. Se molti software dividono l’azienda in parti, con grammatiche, linguaggi e gerghi specifici, Interacta ha il potere di organizzare le diverse funzioni parlando una lingua universale.

Affiancando medie e grandi imprese del calibro di Barilla, Zuegg, SCM, solo per citare alcuni esempi, Interacta ha portato un approccio innovativo basato su una comunicazione più immediata, che influisce sulla gestione dei processi, la condivisione della conoscenza e il coinvolgimento delle persone. Il linguaggio “interattivo” è il cuore e allo stesso tempo il vantaggio della piattaforma Interacta: riduce la curva di apprendimento, motiva la comunicazione, aumenta la visibilità e il controllo sul lavoro, a beneficio di efficienza ed efficacia. Oggi Interacta è utilizzata da decine di migliaia di utenti dislocati nei 5 continenti.