Aprile 2021

Transizione ecologica e sistema energetico, ITALIA SOLARE invia al Ministro della Transizione Ecologica e al Presidente di ARERA il proprio position paper

ITALIA SOLARE pubblica il suo position paper su “Transizione ecologica e sistema elettrico” e lo invia al Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e al Presidente di ARERA Stefano Besseghini.

Un documento di venti pagine, redatto dagli esperti del gruppo di lavoro Mercato Elettrico, con il quale l’associazione presenta la sua visione e le azioni da intraprendere con la massima urgenza per dare concretezza alla transizione ecologica.

“Un sistema elettrico carbon neutral richiede una piena integrazione di risorse come fonti rinnovabili e accumuli, e la loro abilitazione, assieme alla domanda, al mercato dei servizi. Solo in questo modo sarà possibile garantire non solo la generazione di energia da fonti pulite e sostenibili, ma anche la sicurezza del sistema elettrico in assenza di un contributo sostanziale delle fonti tradizionalmente deputate a ciò, vale a dire quelle fossili” afferma Paolo Rocco Viscontini, Presidente di ITALIA SOLARE.

“Il compito di legislatore e regolatore è quello di individuare gli strumenti capaci di favorire una simile evoluzione sistemica, partendo dalla rimozione di tutti gli ostacoli che al momento impediscono la realizzazione di un simile scenario. Da un punto di vista tecnico, tecnologico ed economico, i tempi sono maturi per una rivoluzione che avrebbe impatti positivi sotto ogni aspetto, dalla vita sociale all’economia.”, spiega Marco Ballicu tra i coordinatori del GdL Mercato elettrico e principale autore del documento.

I 5 punti del position paper:

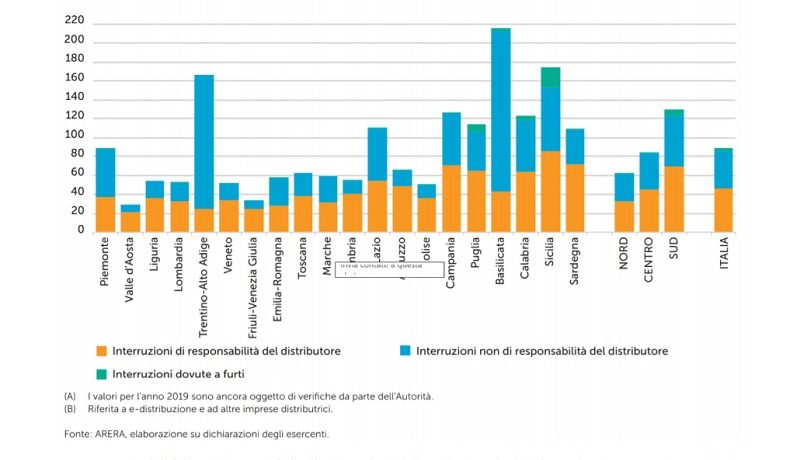

1. La digitalizzazione delle reti, soprattutto locali, dovrà consentire il dialogo e quindi l’interazione di tutte le risorse connesse, incluse quelle sottese a utenze residenziali. Ciò è indispensabile considerata l’attesa diffusione di impianti di generazione distribuita sulle reti di distribuzione, che richiederà da un lato un’evoluzione del ruolo dei gestori di rete, dall’altro un ripensamento sulla loro appartenenza a gruppi verticalmente integrati, stanti gli inevitabili conflitti di interessi che emergerebbero (unbundling proprietario). A ciò si dovrà accompagnare la revisione, e la razionalizzazione, delle configurazioni impiantistiche di cui sia consentita la realizzazione, favorendo lo sviluppo dell’autoconsumo, e l’introduzione di forme di autobilanciamento delle unità di produzione e consumo, in modo da favorire la sicurezza del sistema, a costi inferiori.

2. La definizione di prodotti e servizi in grado di valorizzare adeguatamente il contributo fornito da ogni singola risorsa al raggiungimento di obiettivi prestabiliti è indispensabile per favorire la partecipazione di rinnovabili, accumuli e domanda alla gestione efficiente e sicura del sistema, riducendo la necessità di ricorso a incentivi. Diventa necessario superare i limiti di meccanismi come il Capacity Market o l’MSD, deputati a garantire l’adeguatezza e la sicurezza del sistema, adatti a un contesto dominato da impianti tradizionali e che, nel caso dell’MSD, sono esposti in alcune aree del Paese all’esercizio di potere di mercato per la scarsità di risorse abilitate all’erogazione dei servizi richiesti dal gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

3. Diventa prioritario realizzare un’analisi approfondita dello stato del sistema, dei livelli di adeguatezza e sicurezza attuali e relativi a scenari compatibili con i target di decarbonizzazione previsti. Una simile attività dovrà essere condotta da un soggetto realmente super partes, indipendente da ogni soggetto attivo lungo la filiera, inclusi i gestori di rete come Terna e i distributori.

4. Fondamentale effettuare l’analisi dei costi che dovranno essere sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, rendendo quanto mai opportuna l’individuazione degli strumenti in grado di mitigare questo impatto.

5. Elementi imprescindibili per raggiungere gli obiettivi della strategia dovranno essere la garanzia di un sistema pienamente competitivo e l’assicurazione di un confronto tra pari, senza che alcun contendente possa sfruttare indebiti vantaggi.

ITALIA SOLARE evidenzia nel suo documento la preoccupazione relativa ad alcuni concessionari di attività soggette a monopolio naturale, come i distributori e i gestori delle reti di trasporto Terna e Snam, sempre più attivi, eventualmente con società collegate, in settori di libero mercato, dove possono sfruttare incolmabili vantaggi, anche solo in termini di informazioni, rispetto alla concorrenza.

ITALIA SOLARE è un’associazione di promozione sociale che sostiene la difesa dell’ambiente e della salute umana supportando modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell’energia attraverso la generazione distribuita da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico. Promuove inoltre la loro integrazione con le smart grid, la mobilità elettrica e con le tecnologie per l’efficienza energetica per l’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici.

“ITALIA SOLARE è l’unica associazione in Italia dedicata esclusivamente al fotovoltaico e alle integrazioni tecnologiche per la gestione intelligente dell’energia”.

Riciclo packaging alluminio. Le direttive comunitarie stimolano la rapida affermazione di un’economia circolare basata anche sul riciclo dei materiali. Semplici da raccogliere e riciclabili al 100%, gli imballaggi in alluminio facilitano il sistema di gestione dei rifiuti e consentono una diminuzione di CO2 immessa nell’atmosfera. E riducono gli sprechi alimentari.

Un dato allarmante

Nell’Unione europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. Una quantità immensa, difficile persino da immaginare, figuriamoci da smaltire. Una massa volumetrica colossale, la cui gestione impone a livello comunitario la codificazione di direttive ben definite tese anche a garantire la salvaguardia dell’ambiente.

A marzo 2020 la Commissione europea ha presentato, sotto l’ombrello del Green Deal europeo (la tabella di marcia per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050), un piano d’azione per una nuova economia circolare basata sulla progettazione di prodotti più sostenibili e sulla riduzione dei rifiuti.

Un modello – circolare per l’appunto – di produzione e di consumo che implica la condivisione, il riutilizzo e il riciclo dei materiali e dei beni esistenti e che supera il tipico modello lineare, ormai del tutto anacronistico, basato sullo schema ‘estrarre, produrre, utilizzare e gettare’.

In materia di ‘economia circolare’, la Commissione Europea ha tra l’altro approvato una serie di misure che puntano alla massimizzazione del riciclo degli imballaggi, qualsiasi sia il materiale di origine.

Nello specifico, per gli imballaggi in alluminio, l’obiettivo è il riciclo del 50% entro il 2025 e del 60% entro il 2030. Traguardi sfidanti in una prospettiva sovrannazionale, ma in Italia, fortunatamente, già raggiunti e superati. Da molti anni, ormai, l’industria italiana del riciclo dell’alluminio si muove a ritmi da record. Il nostro Paese è infatti terzo al Mondo, assieme alla Germania e dopo Stati Uniti e Giappone, per quantità di materiale riciclato: oltre il 70% dell’immesso sul mercato.

E questo grazie anche al quotidiano impegno di CIAL, il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, che dal 1997 agisce con il duplice obiettivo di avviare al recupero e al consequenziale riutilizzo gli imballaggi di alluminio giunti al termine del loro ciclo vitale e di promuovere iniziative tese a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del riciclo dell’alluminio. In quest’ottica CIAL si fa portavoce di un concetto evoluto di sostenibilità, stimolando la cooperazione dei vari attori coinvolti nella filiera degli imballaggi in alluminio.

È una questione di responsabilità circolare che invita tutti (produttori, Pubblica Amministrazione financo i singoli cittadini) a cooperare in modo fattivo per il raggiungimento degli obiettivi generali di raccolta e di riciclo.

Alluminio 100% responsabile

Leggero, per niente inquinante, riutilizzabile al 100% e per infinite volte. Robusto ma duttile, resistente ma malleabile, bello a vedersi e durevole nel tempo… l’alluminio è utilizzato oggi in svariati ambiti per la produzione di milioni di prodotti e di svariate tipologie di packaging/imballaggi. Queste sue caratteristiche intrinseche lo rendono ‘responsabile per natura’, un alleato fondamentale per modelli sostenibili di produzione e di consumo improntati su un utilizzo efficiente delle risorse naturali. Proprio così, l’alluminio è a tutti gli effetti un materiale ‘permanente’. Basti pensare che oltre il 75% di quanto ne è stato da sempre prodotto è tutt’ora in circolazione. E questo grazie alla sua capacità di non disperdere mai, anno dopo anno, riciclo dopo riciclo, nessuna delle sue proprietà originali. I vantaggi a livello socio-economico sono lampanti.

Meno estrazioni = meno CO2

I processi di estrazione e utilizzo delle materie prime (qualsiasi esse siano) hanno inevitabilmente un grande impatto sull’ambiente e aumentano il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica (CO2). Ebbene, dati alla mano, negli ultimi 20 anni, grazie al progressivo incremento delle attività di riciclo e di riutilizzo, la mancata estrazione di nuovo alluminio ha comportato un risparmio di oltre 6.600.000 tonnellate di CO2. Facile da raccogliere e facile da recuperare, l’alluminio riduce la formazione di rifiuti a monte, in piena sintonia con le direttive comunitarie recepite a luglio e incluse nel Testo Unico Ambientale.

Un effetto barriera contro gli sprechi alimentari

Formati diversi, pesi e dimensioni differenti, tantissimi possibili utilizzi. Lattine, scatolette, vaschette. Bombolette, tappi e tubetti, pirottini per pasticceria. O anche semplici rotoli di fogli sottilissimi… sono incontabili gli imballaggi in alluminio che tutti noi utilizziamo ogni giorno per contenere, proteggere e conservare prodotti alimentari e di altra natura.

L’alluminio è infatti il materiale che più di qualunque altro offre un’eccellente barriera alla luce, ai batteri, all’aria, all’ossigeno e al vapore. Quando è utilizzato come packaging di cibo e bevande, si rivela dunque molto utile per la conservazione del prodotto contenuto, minimizzando di conseguenza la produzione di rifiuto organico e contribuendo in maniera importante alla riduzione dello spreco alimentare.

E inoltre, in caso di delivery e di takeaway (modalità di acquisto/consumo degli alimenti oggi sempre più diffusa, anche in seguito all’emergenza sanitaria in corso), le ‘classiche’ vaschette in alluminio garantiscono a lungo il mantenimento della temperatura ideale del cibo contenuto. Un ulteriore vantaggio da non sottovalutare.

Innovazione tecnologica: prodotti sempre più leggeri per garantire il risparmio della materia prima utilizzata

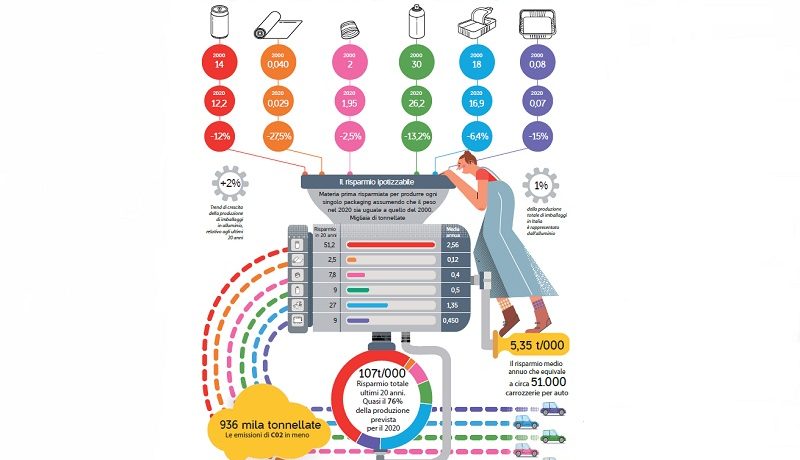

Fra i traguardi prioritari di CIAL vi è quello di incoraggiare le imprese consorziate ad adottare pratiche sostenibili, a tutto vantaggio dell’ecosistema che ci circonda. Sintomatici, in tal senso, i dati riportati dal recente studio ‘Imballaggi in alluminio.

Trend evolutivo degli ultimi 20 anni’ (Packaging Meeting srl – ottobre 2020) che evidenziano la progressiva evoluzione in chiave ambientale delle imprese consorziate e il loro costante impegno finalizzato, ad esempio, a ridurre lo spessore e di conseguenza il peso – misurabile in grammi, trattandosi di un materiale per natura molto leggero – del packaging in alluminio prodotto.

– Lattine per bevande (33 cl) – Il peso di una lattina è passato dai 14 g del 2000 agli 12,2 g attuali, con un calo del 12%. Ciò ha permesso un risparmio di materia prima utilizzata pari a circa 51,2 t/000.

– Fogli sottili (incarti per cioccolatini/biscotti/formaggi, fogli da incarto domestico e commerciale) – Dal 2000 ad oggi, grazie alla riduzione dello spessore vi è stata una riduzione di peso del 27,5% che ha garantito un risparmio complessivo di circa 2,5 t/000 di alluminio.

– Tappi-Chiusure – Anche le chiusure hanno subito nel tempo una riduzione di peso, pari a circa il 2,5% (variazione media fra le diverse tipologie). Tale diminuzione media ha garantito negli ultimi 20 anni un risparmio complessivo di circa 7,8 t/000.

– Bombolette – Nel 2000 il peso medio delle bombolette in alluminio era di 30 g. In questi ultimi 20 anni la riduzione si è aggirata intorno al 13,2% arrivando nel 2020 a un peso medio di 26,2 g. Il risparmio totale di alluminio in 20 anni è pari a circa 9 t/000.

– Scatolette – Nel 2000 il loro peso medio era di 18 g. La riduzione graduale nel tempo (pari a circa il 6,4%) ha permesso di arrivare nel 2020 a un peso medio di 16,9 g. Il risparmio totale in 20 anni è pari a circa 27 t/000 di alluminio.

– Vaschette di vari formati per uso alimentare – Negli ultimi 20 anni, si è passati da uno spessore medio di 0,08 mm a 0,07 mm e con una riduzione di peso del 15% circa. Ciò ha permesso un risparmio complessivo di circa 9 t/000 di alluminio.

Sommando i risultati ottenuti per le varie tipologie di imballaggi in alluminio analizzate, si arriva a un risparmio totale nel corso degli ultimi 20 anni di circa 107 t/000, con una media annua pari a 5,35 t/000 risparmiate. Ciò ha consentito di ridurre tanti costi di produzione e ha contribuito a un notevole risparmio energetico.

CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio nasce nel 1997 con il compito di avviare a riciclo e recupero gli imballaggi di alluminio, alla fine del loro ciclo di vita, provenienti dalla raccolta differenziata fatta dai Comuni, contribuendo così al recupero di una preziosa materia prima, evitando sprechi e salvaguardando l’ambiente.

Lattine per bevande, scatolette, vaschette, bombolette e foglio sottile in alluminio diventano, quindi, risorse fondamentali e imprescindibili per una crescita economica sostenibile e pulita, proprio come l’industria italiana del riciclo, tra le prime al Mondo per le importanti performance ambientali che riesce a esprimere.

È per il rispetto dell’ambiente, per l’eliminazione delle discariche e per la valorizzazione economica di risorse riutilizzabili che CIAL opera da oltre 20 anni nel nostro Paese – per nome e per conto delle imprese consorziate (produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio e riciclatori e recuperatori) – promuovendo la raccolta e il recupero e sensibilizzando milioni di cittadini con la collaborazione delle pubbliche amministrazioni.

The 2050 road to climate-neutrality: are national long-term renovation strategies fit for 2050? This analysis, representing over 50% of the EU population (covering seven EU Member States and one region, Flanders, Belgium), reveals that Member States’ long-term renovation strategies (LTRS) are largely not compliant with the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) objectives towards achieving a highly energy efficiency and decarbonised building stock by mid-century.

Beyond this, the objectives of the LTRS are now misaligned with the EU’s strengthened 2030 Climate Target and 2050 climate-neutrality objective.

Half of the analysed strategies include an objective at or above 90% GHG emissions reduction, which is in line with the legal requirement of the EPBD. However, none of the eight strategies targets 100% decarbonisation of the building stock.

This means that the substantial increase in renovation activity that is required – a deep renovation rate of 3% annually by 2030, is unlikely to be achieved.

The analysis ultimately reveals that even full compliance with the EPBD, as it currently stands, is not enough to achieve 2050 climate-neutrality. Member States should now be seeking to achieve 100% decarbonisation of their building stock and developing long-term renovation strategies to deliver the climate-neutrality objective. The revision process of the EPBD, within the context of the Fit for 55 package in 2021, offers the opportunity to ensure a much stronger place for buildings in Member States’ decarbonisation plans, who should implement the efficiency first principle.

A full revision of the EPBD is therefore strongly suggested in order to ensure that Europe achieve its strengthened 2030 climate target and its aim of climate-neutrality by 2050.

BPIE is a non-profit policy research institute, located in Brussels, with additional offices in Berlin, Bucharest and Warsaw, dedicated to improving the energy performance of buildings across Europe.

We focus on knowledge creation and dissemination for evidence-based policy making and implementation at national level.

– BYinnovation is Media Partner of BPIE

GSE Rapporto Statistico Rinnovabili. Pubblicato come ogni anno il Rapporto Energia da fonti rinnovabili in Italia nel quale il GSE fornisce il quadro statistico completo sulla diffusione e sugli impieghi delle fonti rinnovabili di energia (FER) in Italia.

Nel 2019 le FER sono state impiegate in maniera diffusa sia nel settore Elettrico (hanno coperto quasi il 40% della produzione lorda di energia), sia in quello Termico (20% circa), sia infine nel settore Trasporti (la relativa quota FER, monitorata ai fini del target settoriale al 2020, è pari al 9%).

La quota dei consumi energetici complessivi coperta da FER si attesta al 18,2%, al di sopra – per il sesto anno consecutivo – del target da raggiugere al 2020 fissato per l’Italia dalla Direttiva 2009/28/CE (17%).

Quest’anno il rapporto contiene anche prime stime indicative sul 2020. In particolare, si stima che i consumi finali lordi (CFL) da FER, nel 2020, si siano attestati intorno a 21,5 Mtep (-0,3 Mtep rispetto al 2019), mentre i CFL complessivi intorno a 108 Mtep (-13 Mtep circa rispetto al 2019).

Sulla base di tali stime preliminari, la quota FER sui CFL complessivi, calcolata applicando i criteri della Direttiva 28/2009/CE, si attesterebbe intorno al 20%. L’emergenza Covid-19, riducendo i consumi finali lordi complessivi in misura più che proporzionale rispetto ai consumi finali lordi da FER, ha dunque, verosimilmente, amplificato il margine di superamento del target europeo. Anche la stima della quota FER nel settore Trasporti aumenterebbe significativamente rispetto al dato 2019, fino a raggiungere il target del 10% fissato dalla Direttiva 28 per lo stesso 2020.

Banks still involved in fossil fuels. New Report: World’s 60 Largest Banks Have Poured $3.8 Trillion Into Fossil Fuels Since Paris Agreement; Climate Groups Sound Alarm as Financing for Fossil Fuel Expansion Continues to Rise.

Even amidst the global economic downturn, fossil fuel financing numbers were higher in 2020 than 2016

The 12th edition of the most comprehensive report on fossil fuel bank financing documents an alarming disconnect between the global scientific consensus on climate change and the continued practices of the world’s largest banks.

This year’s report, titled “Banking on Climate Chaos 2021″, expands its focus from 35 to 60 of the world’s largest banks and reveals that in the 5 years since the Paris Agreement was adopted, these banks have pumped over $3.8 trillion into the fossil fuel industry.

The report also concludes that fossil fuel financing was higher in 2020 than in 2016, a trend that stands in direct opposition to the Agreement’s stated goal of rapidly reducing carbon emissions with the aim to limit global temperature rise to 1.5° Celsius.

The report demonstrates that, even amidst a pandemic-induced recession that resulted in an across-the-board reduction of fossil fuel financing of roughly 9%, the world’s 60 largest banks still increased their financing in 2020 to the 100 companies most responsible for fossil fuel expansion by over 10%.

These banks have poured nearly $1.5 trillion over the past 5 years into 100 top companies expanding fossil fuels.

This includes companies behind highly controversial projects like the Line 3 tar sands oil pipeline and the expansion of fracking on the land of Indigenous Mapuche communities in Argentina’s Patagonia region, which are just two of the nearly 20 case studies featured in the report.

“Banking on Climate Chaos” was authored by Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance and Sierra Club, and is endorsed by over 300 organizations from 50 countries around the world.

U.S.-based banks continue to be the largest global drivers of emissions in 2020, with JPMorgan Chase remaining the world’s worst fossil bank. Chase recently committed to align its financing with the Paris Agreement and yet continues essentially unrestrained financing of fossil fuels. From 2016 through 2020, Chase’s lending and underwriting activities have provided nearly $317 billion to fossil fuels, fully 33% more than Citi, the next worst fossil bank over this period.

Wells Fargo’s total fossil financing plunged by a surprising 42% in 2020. As a result, Wells dropped from fourth-worst fossil bank in 2019, to ninth worst in 2020. This is the only time over the past five years that Wells has not been one of the worst four fossil banks.

Another surprising result from the 2020 data is that BNP Paribas (whose U.S. subsidiary is Bank of the West, which strongly advertises its supposed responsibility on climate) came in as the fourth-worst fossil bank in 2020. BNP Paribas provided $41 billion in fossil financing in 2020, a huge 41% increase over its 2019 activity. This means the biggest absolute increase in fossil financing last year came from BNP Paribas, despite the bank’s strong policy commitments restricting financing for unconventional oil and gas.

The report also examines existing climate policy commitments by banks and finds them grossly insufficient and out of alignment with the goals of the Paris Agreement across the board. Recent high profile bank policies focus either on the distant and ill-defined goal of achieving ‘net zero by 2050’ or on restricting financing for unconventional fossil fuels. In general, existing bank policies are strongest with regards to restrictions for direct project-related financing. And yet, project-related financing made up only 5% of the total fossil fuel financing analyzed in this report.

The authoring organizations behind this report are united in their demand that respect for Indigenous rights, including the right to Free, Prior, and Informed Consent, and human rights more broadly must be a non-negotiable requirement for all bank financing decisions.

This report names the largest funders of fossil fuels around the world, with JPMorgan Chase the worst overall, RBC the worst in Canada, Barclays the worst in the UK, BNP Paribas worst in the EU, MUFG worst in Japan and Bank of China worst in China.

Rainforest Action Network – Ginger Cassady, Executive Director: “The unprecedented COVID-19 dip in global financing for fossil fuels offers the world’s largest banks a stark choice point going forward; they can decide to lock in the downward trajectory of support for the primary industry driving the climate crisis or they can recklessly snap back to business as usual as the economy recovers. U.S.-based banks continue to be the worst financiers of fossil fuels by a wide margin. Going into the Glasgow climate summit at the end of the year, the stakes could not be higher. Wall Street must act now to stop financing fossil expansion and commit to fossil zero, so as to truly align its financing practices with keeping our planet from heating up more than 1.5 degrees.”

Indigenous Environmental Network – Tom Goldtooth, Executive Director: “We must understand that by bankrolling the expansion of oil and gas the top banks of the world have blood on their hands and no amount of greenwashing, carbon markets, unproven techno-fixes, or net-zero commitments can absolve their crimes against humanity and Mother Earth. Indigenous lands globally are being plundered, our inherent rights are being violated and the value of our lives has been diminished to nothing in the face of fossil fuel expansion. For the sacredness and the territorial integrity of Mother Earth, these banks must be held accountable for covering the cost of her destruction.”

Reclaim Finance – Lucie Pinson, Founder and Executive Director: “These numbers expose the hollowness of banks’ ever-multiplying commitments to be net-zero or align with the Paris Agreement climate targets. A perfect example can be found in France. Finance Minister Bruno Le Maire is fond of calling Paris the capital of green finance – but this data exposes it as 2020’s capital of climate hypocrisy, with four unscrupulous banks making France the largest backer of oil, gas and coal in Europe. BNP Paribas merits singling out as the world’s fourth-largest fossil financier in 2020, having funnelled multi-billion dollar loans to oil giants like BP and Total. Nonetheless, it’s clear that all banks need to replace empty promises with meaningful policies enacting zero tolerance for fossil fuel developers.”

Sierra Club – Ben Cushing, Financial Advocacy Campaign Manager: “Many of the world’s largest banks, including all six major U.S. banks, have made splashy commitments in recent months to zero-out the climate impact of their financing over the next 30 years. But what matters most is what they’re doing now, and the numbers don’t lie. This report separates words from actions, and the picture it paints is alarming: major banks around the world, led by U.S. banks in particular, are fueling climate chaos by dumping trillions of dollars into the fossil fuels that are causing the crisis. Big banks don’t deserve a pat on the back if their 2050 pledges are not paired with meaningful 2021 actions to cut fossil financing.”

BankTrack – Johan Frijns, Director: “As the date of the crucial Glasgow Climate Summit approaches – and god forbid the global corona crisis prevents the world from meeting to address that other, much bigger existential crisis – we witness one bank after another making solemn promises to become ‘net zero by 2050’. There exists no pathway towards this laudable goal of a generation away that does not require dealing with bank finance for the fossil fuel industry right here and now, yet too many current promises lack precisely that; a firm commitment to start severing ties with all coal, oil and gas companies that plan on continuing their climate wrecking activities in the years to come.”

Oil Change International – Lorne Stockman, Senior Research Analyst: “This report serves as a reality check for banks that think that vague ‘net-zero’ goals are enough to stop the climate crisis. Our future goes where the money flows, and in 2020 these banks have ploughed billions into locking us into further climate chaos. Banks need to be focused on reducing fossil fuel production now, rather than on a far off and insufficient goal in the distant future. The time for half-measures is over.”

Methodology note:

This report aggregates bank lending and underwriting of debt and equity issuances according to Bloomberg’s league credit methodology (which divides credit among banks leading a transaction) to companies with any reported fossil fuel activity according to Bloomberg Finance L.P. and the Global Coal Exit List. The league credit assigned to a bank for a given transaction is adjusted by an approximation of the fossil fuel intensity of the particular borrower or issuer. Draft report findings are shared with banks in advance, and they are given an opportunity to comment on financing and policy assessments.